在西藏K8金融,“藏语文”被移出了高考科目!

8月5日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,西藏自治区党委副书记、自治区主席嘎玛泽登介绍道,相关的政策调整后,西藏与其他各省区一样实行“一张考试卷考试”,统一考试的科目为语文、数学、外语(没有藏语文),选择性考试的科目有思想政治、历史、地理、物理、化学和生物学。

西藏考生依然可以报考普通高校的藏语文授课专业,由西藏自治区统一组织藏语文科目考试,成绩合格的即可报考。

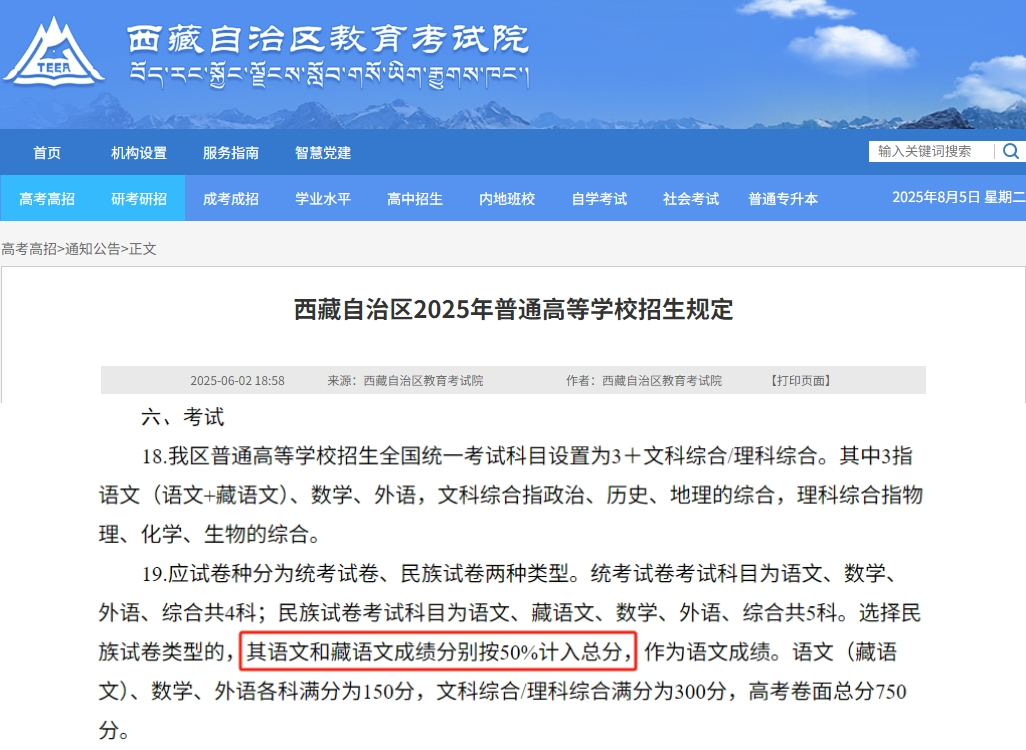

纵观西藏高考历史,藏语文纳入高考自主命题科目最早可追溯至2014年,西藏大部分少数民族考生除了进行常规科目考试,还要参加藏语文考试,且藏语文考试成绩与汉语文考试成绩各占高考语文总成绩的50%。

如今,西藏语文变为“一张考试卷”,且6门科目变为选考科目,标志着西藏新高考改革的号角正式吹响!

针对公众对藏语文重要性被削弱的质疑,自治区主席嘎玛泽登解释,普通高校藏语文授课专业主要是藏语言文学和藏医藏药类,存在招生名额相对有限,升学通道相对狭窄、学科专业局限大、就业面窄等问题。

藏语文移出高考科目并不是取消藏语文的课程。藏语文依然是西藏和其他涉藏州县的中小学学业课程,基础教育阶段藏语文课程设置不变、课程不减。藏语文在落实课程方案、规范教学实施、优化教学方式等方面同其他学科一样严格要求,并纳入初中、高中学业水平考试评价。

藏语文考试依旧存在,只不过换了一种形式。这为学生成才提供了更多机会,为学生进入高等院校学习提供了更多的选择。据悉,青海师范大学等师范类高校,中央民族大学、西藏大学等非师范类高校都设有藏语文专业,每年都有一定数量的藏语文专业毕业生加入教师队伍。

再见了K8金融,传统高考!

此次西藏高考科目调整是为了迎合全国新高考政策的主流趋势。西藏自治区主席嘎玛泽登提到,中国政府教育部门从2014年起面向全国各地实行高考综合改革,截至目前,已经有29个省(区、市)实施了这一综合改革。西藏于2024年才启动高考综合改革,主要目的是纠正唯分数论、唯升学论的错误社会观点,真正实现学生成才和社会公平。

结合全国各省的新高考改革时间来看,西藏是最后一个宣布启动改革的省份。

2014年,浙江、上海成为首批试点省市,对所有高一新生全面启动”3+3”新高考模式。此后几年,高考改革政策逐步从东部地区延展到中西部地区,按照五个批次分批有序的推行。并从第三批开始,原有的“3+3”模式被“3+1+2”模式取代,具体实施细则在实践中不断调整和优化。

经过10余年改革,29省的考生已正式参加新高考。

2025年3月13日,新疆教育考试院公布《2027年拟在新疆招生的普通高校招生专业选考科目要求》,从2024年秋季入学的高一学生开始实施高考综合改革,到2027年新疆普通高考实行“3+1+2”新高考模式。

随着西藏正式踏入改革“阵营”,至此,我国31省(区、市)已全部启动高考综合改革。

“新高考”,“新”在哪?

目前全国绝大多数省采用“3+1+2”新模式,原来的2个科目考试(文综和理综)变为12个科目的排列组合;数学不再分文理;三门统考科目使用全国卷,由教育部命题,选考科目均由各省命题。新高考改革给予了学生一定程度的选科自由K8金融,有利于其发挥优势,规避短板。

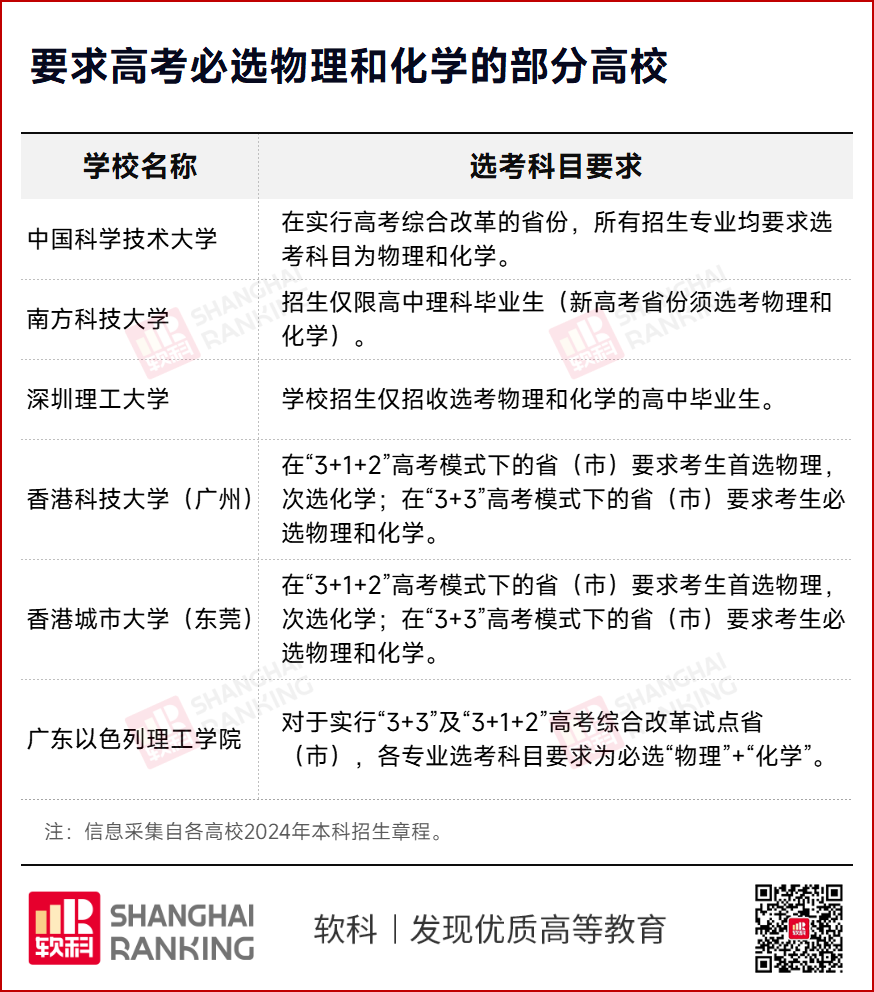

对高中生来说,选科的重要性不言而喻,它将直接影响学生未来的专业取向和择校。不少高校招生时明确规定高考未考某一科目,无法报考这一专业,比如中国科学技术大学只招收高考选考科目为物理和化学的毕业生。因此,选科相当于提前让学生对未来发展做出规划,做出更加理性的选择。

除了考试科目的重大调整,新高考改革方案在赋分方法、志愿填报、考试机会、教学方式等方面均有大变革。

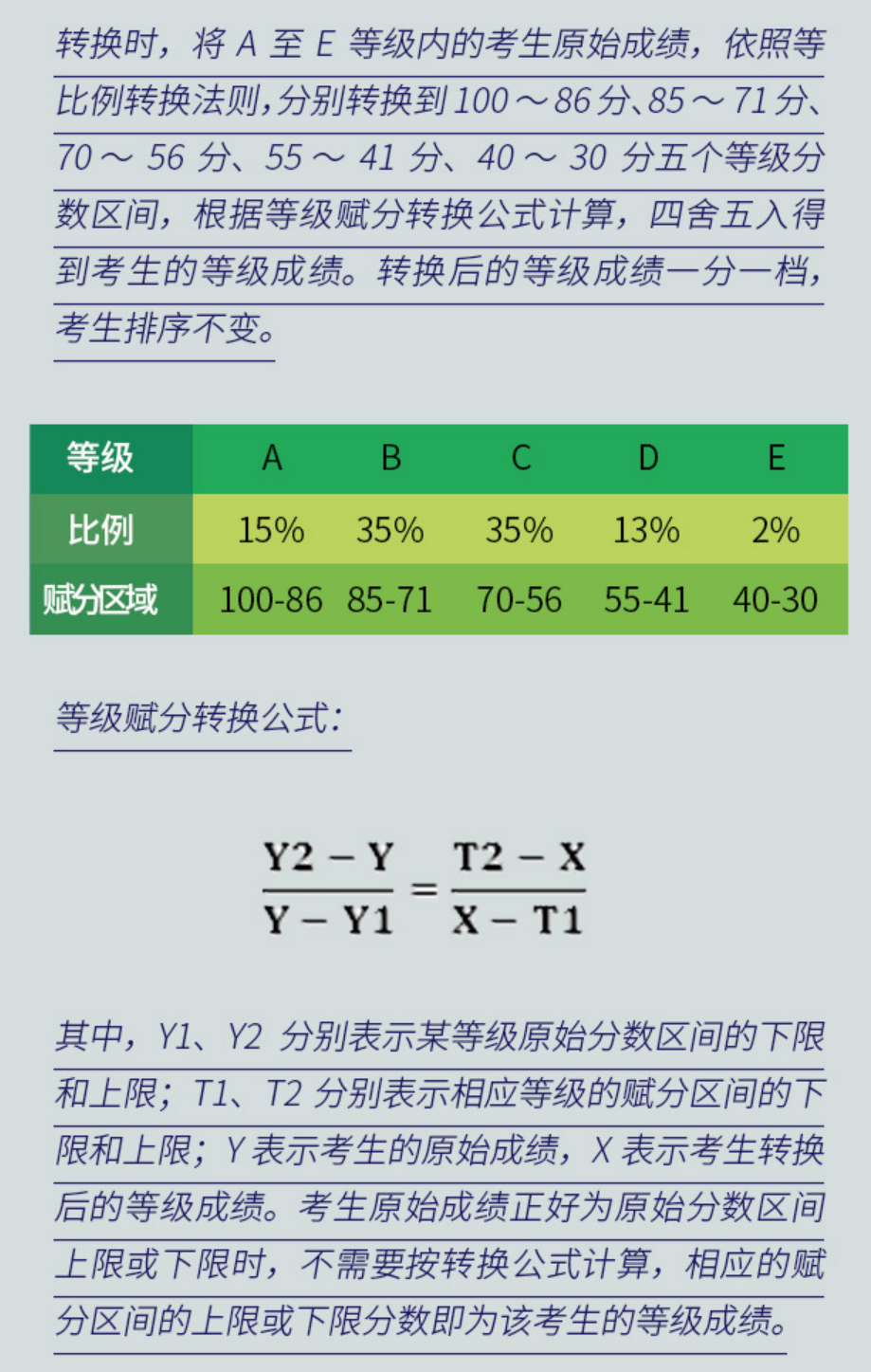

最突出的变化在于,在“4选2”的选考科目里,成绩采用的是“等级赋分制”。所谓“等级赋分”,就是将“绝对分”改为“位次分”,把考生的原始成绩通过转换公式(四舍五入)计算出等级成绩,其初衷是为了保证不同选考科目之间成绩呈现的可比性和公平性。比如,某省政治科目排名前15%(A等级)的原始成绩区间为98-82分,对应的等级分数区间为100-86分,某考生原始分为84分,按公式转换后的等级成绩为88分。

截图自湖南省人民政府《新高考“等级赋分”是什么?》

在志愿填报方面,学生报考由侧重“学校”向“学校+专业”转变。新高考录取方式为各省按物理、历史两个类别分列招生计划、分别划线、分别进行投档录取。不同的省设置最多可填报的志愿数量不一样,基本维持在24个~112个之间。常见的志愿填报方式有两种,分别是“院校专业组”和“专业(类)+院校”,各省情况不一。

新高考还力求破除“一考定终身”。虽然大部分的省只有一次高考机会,但近年来一些省也在探索多次考试的机会。例如,浙江和上海实行“两次高考”,即春季高考和夏季高考。部分省的英语(含听力和笔试)可提供两次考试机会,上海、浙江、天津明确英语一年两考,允许考生选择最好的一次成绩作为最终成绩,有利于减轻考生的高考压力。

此外,选考科目的不同使得高中教学正式进入“走班制”时代。学生将不再固定在一个教室上课,而是根据自身的课表流动上课,这意味着高中教学管理愈发向“大学化”迈进。有媒体评论,未来的高中生将不再有固定的班级、朝夕相处的同学,“同桌的你”或将消失。

警惕改革“轮回”

不过,新高考改革发展至今,也出现了一些违背政策本意的情况,最典型的是“物化捆绑”。

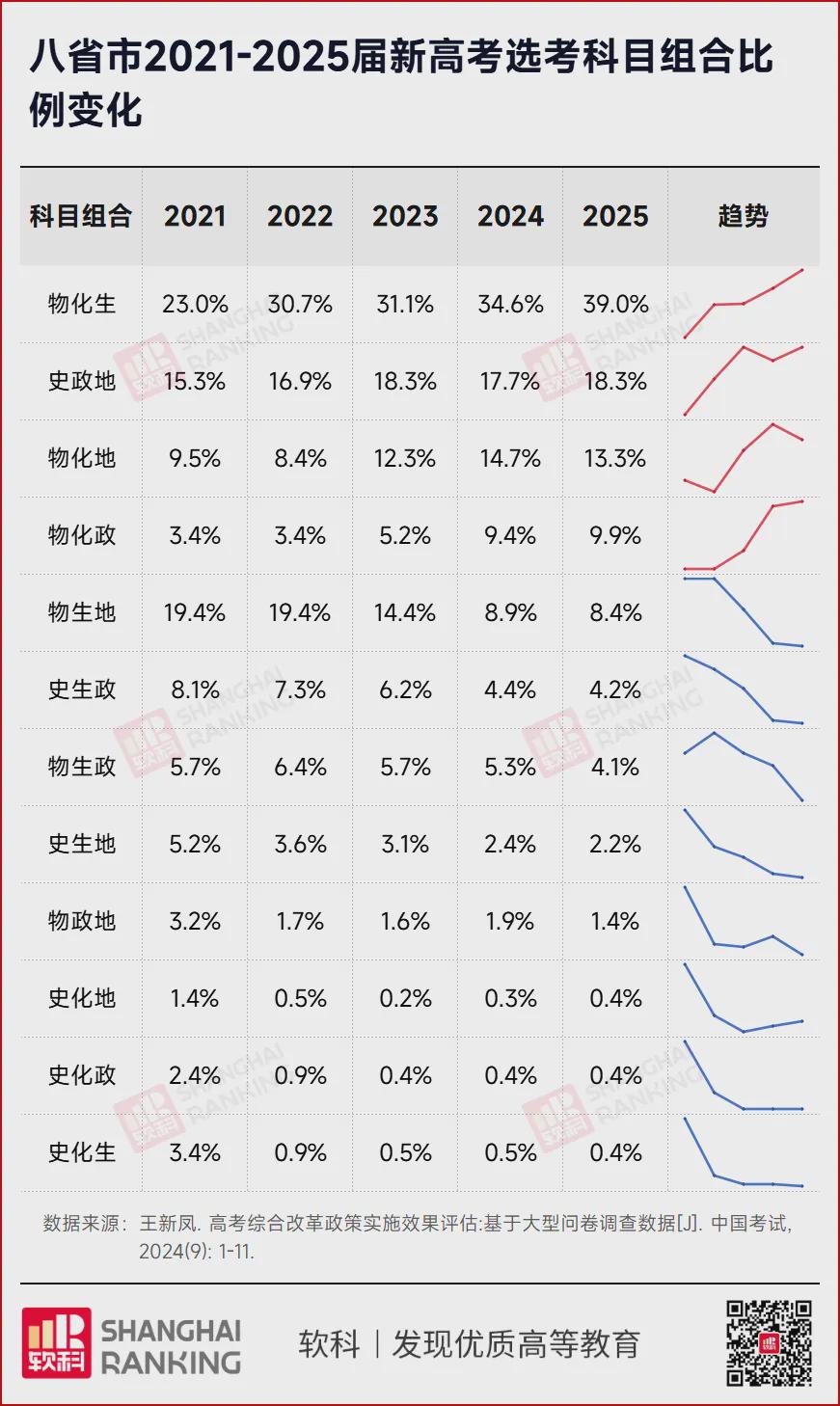

原则上,新高考“3+1+2”模式能够为考生提供了12种不一样的选科组合。但现实悖论是,常见的科目组合只有4种——物化生、史政地、物化地、物化政。

北京师范大学教育学部副教授王新凤的一项调查显示,5年来,在河北等第三批新高考改革的8省市中,物化生的选科组合比例一直在上升,增加了16%,所占比例已近四成;物化政的比例增加了6%;物化地、史政地的比例小幅增加了3%。而其余8个选科组合的比例均在下降,下降幅度最大的是“物生地”。此外,选择“史化+”选科组合的学生寥寥无几。

这是因为,对学生而言,选科即选专业。面对“专业为王”的录取现实,物化必选已是高中阶段的学霸组合。

其一,非“物化”几乎无缘热门专业。2021年,教育部出台了《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(通用版)》,统计发现,92个本科专业类里,有55个专业类要求必选物理+化学,占比近六成;在全部703个专业中,有355个本科专业必选物化,占比超过一半;几乎所有的理工农医类专业必选物理和化学。

其二,名校招生也表现出明显的选科倾向性。依据上海市教育考试院公布的《2027年普通高校本科专业选考科目要求》,超70所“双一流”高校,超过一半的招生专业要求必选物化、不招文科生。电子科技大学、、哈尔滨工业大学等超80%专业要求理科生;中国科学技术大学、南方科技大学、上海科技大学等高校全部招生专业只招收物理+化学的考生。

针对这一现象,不少人认为,“物化捆绑”使得这类考生重新打上了“理科生”的烙印。反观历史类考生,专业选择的空间本就被挤压,诸如历史+2门理科科目的组合更是被“打入冷宫”,传统文科科目(史政地)反而成为最保守的理性选择。

诸如此类的争议,似乎应验了改革中的“钟摆”现象,体现出高考改革应兼顾理想与现实。新高考改革只有不断改进完善,才能更加顺利地长久推行。

来源:软科

七星配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。